|| Críticas | ★★★★☆

Elvis

Baz Luhrmann

Los cristales del tiempo

David Tejero Nogales

ficha técnica:

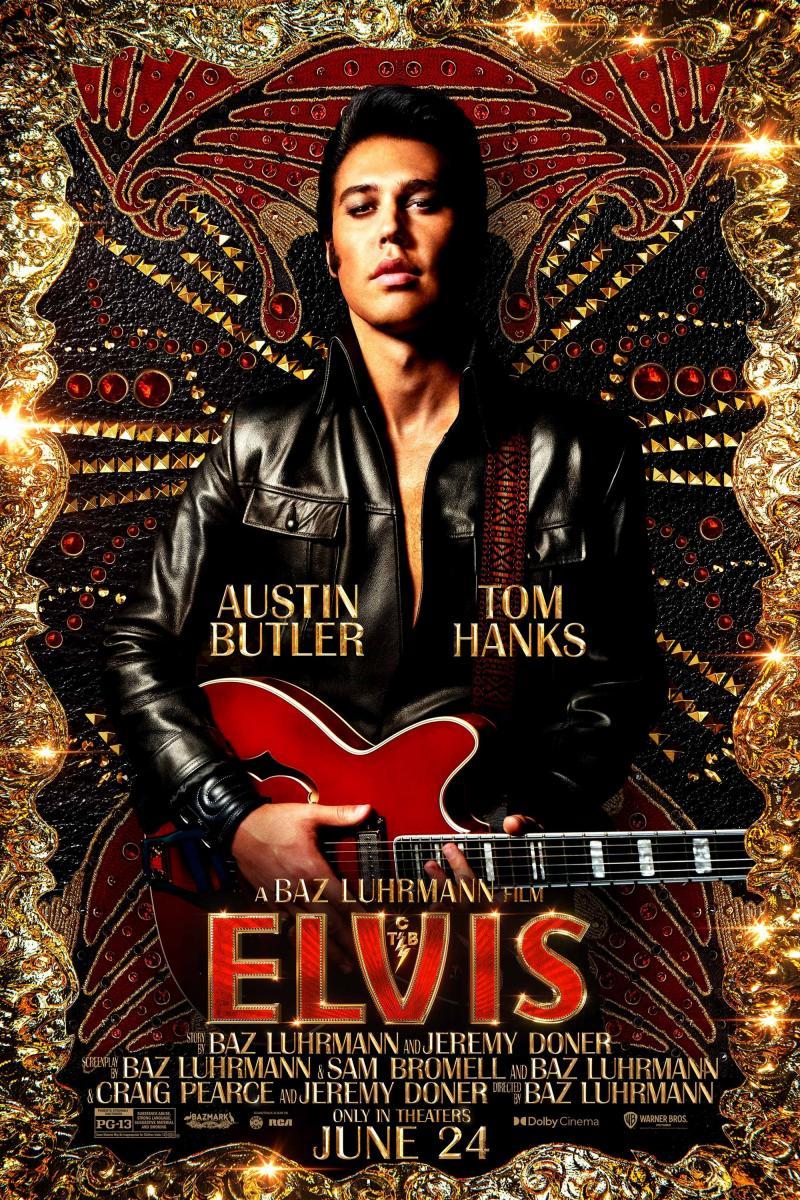

Australia-Estados Unidos, 2022. Título original: Elvis. Director: Baz Luhrmann. Guion: Baz Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce, Jeremy Doner. Historia: Baz Luhrmann y Jeremy Doner. Productores: Gail Berman, Toby Emmerich, Rory Koslow, Baz Luhrmann, Catherine Martin. Productoras: Warner Bros, Bazmark Films, Roadshow Entertainment. Distribuida por Warner Bros Spain. Fotografía: Mandy Walker. Música: Elliot Wheeler. Montaje: Jonathan Redmon, Matt Villa. Dirección arte: Damien Drew. Diseño de Vestuario: Catherine Martin. Reparto: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Helen Thomson, Kelvin Harrison Jr, David Wenham, Kodi Smith- McPhee, Luke Bracey, Alton Mason. Duración: 159 minutos.

Australia-Estados Unidos, 2022. Título original: Elvis. Director: Baz Luhrmann. Guion: Baz Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce, Jeremy Doner. Historia: Baz Luhrmann y Jeremy Doner. Productores: Gail Berman, Toby Emmerich, Rory Koslow, Baz Luhrmann, Catherine Martin. Productoras: Warner Bros, Bazmark Films, Roadshow Entertainment. Distribuida por Warner Bros Spain. Fotografía: Mandy Walker. Música: Elliot Wheeler. Montaje: Jonathan Redmon, Matt Villa. Dirección arte: Damien Drew. Diseño de Vestuario: Catherine Martin. Reparto: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Helen Thomson, Kelvin Harrison Jr, David Wenham, Kodi Smith- McPhee, Luke Bracey, Alton Mason. Duración: 159 minutos.

Dos pasiones y un amor (Serenade, Anthony Mann, 1956) es una bellísima y reivindicable película, tildada por la mayoría de filme menor dentro de la filmografía de Mann, que tiene mucho que decir en los refinados usos de la puesta en forma y en la manera de afrontar las típicas historias de auge y caída en el mundo de la música y del espectáculo. En una escena, una de las mejores sin duda, vemos al personaje de Joan Fontaine en su alcoba encendiéndose un cigarrillo. Segundos antes la hemos escuchado en una conversación telefónica con Mario Lanza, dejando entrever la posibilidad de un encuentro amoroso con ella. La cámara lentamente se desplaza a través de los pasos gráciles de Fontaine para enfocar toda la profundidad de campo que da el espejo de su habitación, en el que, por medio de otro escorzo lateral, veremos reflejada la puerta principal de la suite. Lanza queda al fondo de la puerta, nervioso por estallar en un arrebato pasional, momento que Mann filma con inteligencia a través del plano detalle de las dos copas de champán que la mujer deja rebosantes sobre la mesita de noche. Una sutil metáfora de la pasión desbordada, centelleante que tan pronto sube como baja, representadas en las burbujas del champan. El cosmos de Baz Luhrmann bien podría coexistir en ese mismo escenario, siendo su pasión irrefrenable idéntica al champán burbujeante. Una sensación de sensaciones que aspira a tocar techos a pesar de su fugaz efervescencia. El autor de Australia maneja herramientas exultantes cercanas al orgasmo, en esa marejada de emociones mucho más próximas al trance que a la realidad cotidiana.

Elvis está contada desde el punto de vista del personaje del coronel Tom Parker (Tom Hanks). La voz en off permite al director urdir un tejido fantasmagórico, de duermevela, en el que el relato parece contarse desde la cercanía a la muerte. Un demiurgo que controla al espectador utilizando su perspectiva como la del malo de la historia. Por eso Elvis será expuesta a una narración a caballo entre el ensueño de una memoria rota a punto de desvanecerse, y el ilusionismo de un perfecto manipulador, un hombre de circo, confiado en las cloacas de las barracas de feria. Asimismo, la figura de Elvis coexiste con lo superheroico, un héroe de cómic que deberá encontrar en su némesis, su otro yo, el sentido mismo de su existencia. Una criatura más de la noche entremezclada con los auténticos ilusionistas que hipnotizan y mueven los hilos de sus marionetas. La cuestionada caracterización de Hanks, envuelto en capas y capas de protésicos y maquillaje, recuerda a la del pingüino de Tim Burton en Batman Vuelve (1992). Los villanos de tebeo son los mejores ejemplos a la hora de dibujar la figura del vampiro chupasangre que necesita vivir a expensas de los demás. Tiene además este Elvis mucho de película de terror. Un horror en el que, tanto el coronel Tom Parker como el propio Elvis, forman parte. Consciencias de una América triste, perturbada, abocada a las llamas. Una sociedad despiadada forjada por la sangre de otros que, pese a los cambios presidenciales o los saltos en el tiempo, no consigue avanzar enterrada en el fango del poder y de la soberbia. Es muy interesante asistir a la proyección de esas imágenes bajo el prisma de un cristal en el que los acontecimientos y vivencias de gran parte del siglo XX buscan su reflejo en espejos de nuestro presente.

La historia según Luhrmann es la historia de los cristales del tiempo. Una historia escrita en diamantes. Esos circuitos cada vez más grandes capaces de unir imágenes recuerdo, imágenes sueño, imágenes mundo. Principio y final en un mismo sentido. Ya lo expresaba Gilles Deleuze: “cuando las imágenes virtuales proliferan, su conjunto absorbe toda la actualidad del personaje, al mismo tiempo que el personaje ya no es más que una virtualidad entre las otras”. Elvis Presley, o la encarnación brillante que de esa efigie hace Austin Butler (actuación extraordinaria, diríamos poseída en la que el actor se mimetiza con Elvis en la voz, gestos y movimientos), es la criatura debilitada por su amo, espejismo, o rol virtual de un proyector. Las dos caras de una misma moneda. “Esta situación se prefiguraba en Ciudadano Kane de Welles, cuando Kane pasa entre dos espejos enfrentados; pero surge en estado puro en el célebre palacio de los espejos de La dama de Shanghái, donde el principio de indiscernibilidad alcanza su cumbre: imagen-cristal perfecta en que los espejos multiplicados han cobrado la actualidad de los dos personajes, que solo podrán reconquistarla quebrándolos todos, reapareciendo uno junto al otro y matándose el uno al otro”. Elvis y Parker son esos personajes mirándose en los espejos deformantes de la feria. Las tinieblas acechan en la peligrosa consumación del éxito. Imagen cristalina en coalescencia con esos pasados que se van reemplazando en presentes o viceversa. El circo de tres pistas de un Fellini fantaseador, la bola de nieve, el Rosebud de Kane, una memoria imbuida de efectos fantasmales, adormecidos por los narcóticos, que impiden hilar la verdad pesando en la magia o en la brujería y poniendo en cuestión el sentido común o la forma en la que se construyen los puentes para configurar el mundo.

“Señor Presley procure no moverse tanto durante las tomas”, sugiere un fotógrafo en una escena. “Si no me muevo no puedo cantar”, espeta inmediatamente el icono. Son sus caderas el constructo de un prestidigitador para enloquecer a las masas. La película sincretiza en esos movimientos chamánicos, poseídos por fuerzas demoniacas, una pulsión sexual directa muy representativa de lo que pudo ser la catarsis del fenómeno delante y detrás del rey del rock. Un rayo que no cesa dejando boquiabiertos a su parroquia tal sea la enésima venida de Jesucristo a la tierra. Ese brillante enfoque mesiánico del cantante nos permite identificar las dos sociedades que orbitan en el relato. Por una parte, una América del sueño, que aspira a ser eterna. Sueño falso, ramplón, al que todavía se atiene la cultura del desarrollo, y, por otra, la América representada en el Coronel, la del emprendimiento obsesionada con crecer económicamente, y hacer fortuna lo más rápido posible. Los dos lados del capitalismo en su grado más atronador. El cineasta australiano viraliza los márgenes antinarrativos cercanos al impacto de la pornografía, también acorde con sus contadas salidas de tono y falta de sutileza, cualidades de todas formas inherentes a su cine. Una colosal radiografía moralizante en la que se nos presenta al prototipo de hombre blanco que bebe a chorros de la cultura negra. Esa mixtura, y la apropiación de otras culturas, le sienta como anillo al dedo a la idiosincrasia estética del propio Luhrmann muy en primera línea de la melancolía codificada en la antigüedad griega, si nos paramos una y otra vez en su postura hacia el eterno hombre melancólico.

Podría decirse que las técnicas usadas por Luhrmann, que vienen siendo marca de la casa en todas sus obras, denotan un amor incondicional por la psicodelia o los adornos de escala operística. Las pantallas divididas, los encadenados, los saltos temporales, etc... evocan paralelismos con el cine del británico Ken Russell, a día de hoy el exponente más radical y bizarro en cuanto a biografías musicales se refiere. La estética del caos tenía en Russell un fiel compositor. Además, coincide con el director de Elvis en sus orígenes teatrales y en llevar al extremo sus conocimientos del medio audiovisual. Si el creador de las mejores operas rock se atrevía contar las vidas de clásicos como Tchaikovski o Mahler forrándolos de sabiduría kitsch e histeria, con imágenes surgidas del fondo de la mente, no será menos Luhrmann en manifestar esa cadencia onírica en sus películas. Comparte además con el director de Tommy el gusto por los flashbacks, base principal de su narrativa. Ambos teledirigen sus plumas al collage multidisciplinar. Y por supuesto uno y otro son, y han sido, víctimas de amores y odios encontrados.

En el ideario Luhrmann la imagen pocas veces se toma un respiro. Tras la magnificencia de los fuegos artificiales no existe espacio para la calma. En ese sentido el arrebato visual y los movimientos espasmódicos de la cámara parecen acomodarse y recurrir a ciertas pausas en los momentos más románticos de sus películas. El amor inunda la pantalla, la ensancha y a fin de cuentas, paraliza el tiempo. Amores, o más bien pasiones, filmados como procesos de redención religiosa. Tenemos la escena de miradas tras los cristales de la pecera en Romeo + Julieta. Un primer encuentro mecido por los compases del Killing You en donde la cámara adopta el relajado murmullo del agua. En El gran Gatsby los planos del reencuentro entre Daisy y Gatsby están sorprendentemente rodados en plano contraplano, en oposición y contraste a todo el frenesí del metraje. En Elvis los planos solo se asientan en el momento en el que Presley conoce a Priscilla (Olivia DeJonge), cuando la maraña que atrapa al espectador deja entrever un resquicio de paz. El director maneja el primer beso de los protagonistas como parte de ese cuento de hadas teñido de negro que orbita en derredor del mito. Un mito que tiene como finalidad conducirnos a un territorio que en apariencia no es más que un mausoleo, un inhóspito camino hasta llegar al acaso del hombre pero dando pequeños pasos para esculpir la leyenda. Ese imaginario le permite a Elvis, más allá de los cánones del biopic, más allá de los márgenes de la música, convertirse en un precioso estudio acerca del amor. Un sentimiento doloroso, de una de esas personas condicionadas al juicio eterno. Destaquemos la conversación final en el coche entre Elvis y Priscilla como una de las mejores secuencias de la filmografía del cineasta. Quizás, y solo quizás, por una vez Luhrmann entienda la vaporosa densidad de uno de los mayores fenómenos de la cultura contemporánea, bajándolo al inframundo, a ras de suelo, dejándole hablar desde su propia tumba (como en Sunset Boulevard), antes de elevarlo nuevamente a los altares y subirlo a esa noria en donde comenzó todo. Habla de un mundo que se descompone en medio de una atmósfera melancólica, insana, humeante, mientras en la banda sonora suenan algunos de los temas más importantes de la música de Elvis Presley. Lo más importante para Luhrmann es orientar la triste melancolía que habita en ese escenario, el de Las Vegas o el de cualquier parte. La materia del teatro de Elvis es la misma del teatro de variedades que ha sido, es y será, el cine norteamericano de gran espectáculo. ⁜